La postvention

D’où vient le terme postvention ?

Le mot postvention vient du latin post qui signifie « après » et « venire » qui signifie « venir ». Il a été utilisé pour la première fois par le psychologue clinicien Edwin Shneidman en 1968.

Les besoins des personnes endeuillées par suicide ont été reconnus pour la première fois lors de l’avènement de la suicidologie en Amérique du Nord dans les années 1950-1960. C’est au Centre de Prévention du Suicide de Los Angeles que les professionnels de santé ont constaté que les personnes endeuillées par suicide avaient besoin d’espace de parole pour pouvoir échanger au sujet de la perte de leurs proches.

Par ailleurs, les premiers soutiens destinés aux personnes endeuillées par suicide ont été initiés par les personnes endeuillées elles-mêmes. Ces dernières ont organisé par exemple des groupes de soutien. Par la suite, les associations, les cliniciens et les chercheurs se sont saisis de la question. Ainsi, de notables évolutions ont été observées ces dernières décennies. En effet, la postvention est devenue une partie intégrante et indispensable dans tous les programmes de prévention du suicide.

Qu’est-ce que la postvention ?

La postvention correspond à « l’ensemble des mesures d’accompagnement, de soutien et d’intervention pouvant être déployées à la suite d’un suicide, afin de prévenir les conséquences négatives pour l’ensemble des personnes exposées (famille, professionnels de santé, autres usagers, patients ou tout autre membre de l’établissement) ».

La postvention peut prendre différentes formes telles que des groupes de soutien, des consultations avec des professionnels de santé formés ou des plateformes de ressources en lignes.

On distingue deux cadres d’intervention :

- Les interventions auprès des personnes endeuillées par suicide

- Les interventions dans les milieux auprès des personnes qui ont été exposées (travail, école, prison …)

Par ailleurs, la postvention fait intervenir une multitude d’acteurs divers : les médecins généralistes, les psychiatres, les dispositifs institutionnels (psychologue du travail), les associations, les pairs aidants, les bénévoles endeuillés par suicide.

Stratégie et programme de postvention

Aujourd’hui, le soutien pour les personnes endeuillées par suicide est proposé dans de nombreux pays et a été reconnu par l’Organisation Mondiale de la Santé comme une stratégie importante pour la prévention du suicide.

La stratégie de postvention se traduit par l’élaboration et la mise en place de plans/ programmes de postvention dont le but est d’apporter un accompagnement exhaustif, adapté et efficace aux personnes associées à l’événement.

De ce fait, les objectifs des programmes de postvention visent à :

- la diminution de la souffrance individuelle,

- au renforcement de la capacité des individus à faire face à l’adversité,

- la diminution des risques d’effet d’entraînement (contagion),

- l’augmentation du sentiment de sécurité du dans le milieu et de favoriser un retour au fonctionnement habituel dans l’environnement touché (école, travail, milieu de vie, communauté, etc.).

Par ailleurs, l’Organisation Mondiale de la Santé recommande que les programmes de postvention assurent une intervention sur 3 niveaux :

- Les interventions ciblées s’adressent aux personnes exposées au suicide dont les réactions peuvent être celles du deuil, du traumatisme ou de la crise. Il s’agit des proches endeuillés de la personne décédée et des personnes ayant été exposées au suicide.

- Les interventions sélectives visent à identifier les personnes vulnérables qui peuvent être affectées par l’événement ou qui pourront présenter des difficultés plusieurs semaines ou mois après le suicide. Il ne s’agit pas nécessairement de personnes appartenant au réseau de la personne décédée par suicide mais aussi celles présentant des vulnérabilités ou des facteurs de risques (problèmes de santé mentale, dépendance à une substance psychoactive, antécédents traumatiques ou risque suicidaire) et qui peuvent ainsi être davantage fragilisées par cet événement.

- Les interventions universelles s’adressent à la population générale plutôt qu’aux individus présentant des vulnérabilités. Elles contribuent à augmenter les connaissances (la littératie), la capacité à reconnaître les signes de détresse chez soi et chez l’autre, le fait d’accepter de recevoir de l’aide d’un proche ou d’un professionnel lors de difficultés de santé mentale.

Des études sur ces programmes de postvention ont démontré un impact positif sur la santé mentale et les conséquences du deuil. Cependant, la rareté des études scientifiques sur ces programmes invite les chercheurs à de nouvelles recherches pour étudier leur efficacité.

Qu’en est-il en France ?

En 2011, le ministère de la santé a lancé un programme d’action de lutte contre le suicide 2011-2014. L’un des objectifs de ce dernier est de mettre en place « des soutiens pour les personnes et groupes endeuillés par suicide ». Cet objectif souligne la nécessité de former des professionnels, de diffuser des informations et d’augmenter la disponibilité des ressources de soutien. C’est l’objectif-même de la plateforme ESPOIR.

Actuellement en France, trois catégories de soutien peuvent être identifiées :

- La postvention dans le milieu du travail

- Le soutien médical et psychologique à travers le secteur public et privé

- Le soutien apporté par les associations

Quelques exemples de dispositifs existants en France

En France, plusieurs dispositifs existent, voici quelques exemples.

Les associations

On retrouve des associations qui proposent un accompagnement pour les familles et entourages endeuillés :

- La Fédération Européenne Vivre son Deuil

- Empreintes

- Jonathan Pierres Vivantes

- Phare Enfants Parents

D’autre part, certaines associations proposent des formations à la postvention dans le milieu du travail comme par exemple Vies 37.

Le programme Papageno

Il s’agit d’un programme national de prévention du suicide qui se concentre sur le phénomène de la contagion suicidaire. Ainsi, son objectif est de prévenir la contagion suicidaire en limitant les effets d’identification et de promouvoir l’entraide et le recours aux soins. L’idée n’est pas de blâmer ni de culpabiliser ceux qui parlent du suicide, notamment les journalistes et écrivains, mais au contraire de les sensibiliser et les accompagner pour une diffusion de l’information raisonnée et responsable.

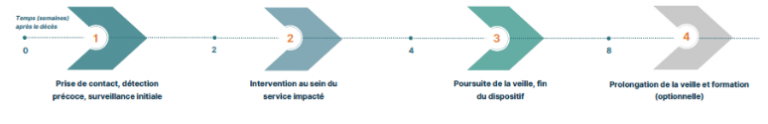

La postvention professionnelle proposée par le Centre de Prévention du Suicide du Vinatier

L’objectif est de proposer un accompagnement pour les professionnels ayant été exposés à un décès par suicide dans le milieu professionnel. Il s’agit d’un dispositif collectif et/ou individuel d’expression, d’écoute et d’accompagnement, en toute confidentialité et bienveillance. Il s’adresse à tout professionnel qui se sent concerné par le suicide d’une personne au sein de l’institution, quelle que soit sa fonction, son statut ou son service.

Alinéa, cellule d’accompagnement des proches endeuillés par suicide

Ce dispositif mis en place par la Fondation Bon Sauveur de Bégard a pour objectif de fournir un accompagnement professionnel aux personnes ayant perdu un proche par suicide. Lors de l’annonce du décès aux proches, les gendarmes ou policiers vont informer ces derniers des aides mises en place gratuitement sur le territoire. Si les proches endeuillés l’acceptent, les forces de l’ordre transmettront une « fiche alerte » et le contact des professionnels Alinéa. En outre, ce dispositif s’adresse également à tous ceux qui ont été touchés par un suicide quelle que soit la temporalité.

Bibliographies :

Séguin, M., Roy, F. et Boilar, T. (2020). Programme de postvention : être prêt à agir à la suite d’un suicide.Québec, Association québécoise de prévention du suicide.

Dambry S. (2018). La postvention auprès des endeuillées par suicide : revue de la littérature, perspectives [Thèse de doctorat, Faculté de médecine Henri Warembourg, Lille]

Andriessen, K., & Krysinska, K. (2012). Essential Questions on Suicide Bereavement and Postvention. International Journal of Environmental Research and Public Health, 9(1), 24-32. https://doi.org/10.3390/ijerph9010024

Andriessen K. Can postvention be prevention? Crisis. 2009;30(1):43-7. doi: 10.1027/0227-5910.30.1.43. PMID: 19261568.

Schneidman, E. S. (1981). Postvention: The care of the bereaved. Suicide and Life-Threatening Behavior, 11(4), 349–359. https://doi.org/10.1111/j.1943-278X.1981.tb01011.x

Organisation mondiale de la Santé. (2014). Prévention du suicide : l’état d’urgence mondial. Organisation mondiale de la Santé. https://apps.who.int/iris/handle/10665/131801

Andriessen, K., Krysinska, K., Hill, N. T. M., Reifels, L., Robinson, J., Reavley, N., & Pirkis, J. (2019). Effectiveness of interventions for people bereaved through suicide : a systematic review of controlled studies of grief, psychosocial and suicide-related outcomes. BMC Psychiatry, 19(1). https://doi.org/10.1186/s12888-019-2020-z

Andriessen, K., Krysinska, K., & Grad, O. T. (Eds.). (2017). Postvention in action: The international handbook of suicide bereavement support. Hogrefe Publishing. https://doi.org/10.1027/00493-000

Papageno Programme. (s. d.). Papageno Programme. https://papageno-suicide.com/

Jordan, R. (2017). Postvention is prevention – the case for suicide postvention. Death studies. Vol. 41 (10), pp. 614-621.